歯周病検査

歯周病検査

歯周病にかかっているかどうか、またかかっている場合の進行度合いは歯茎の中をよく調べる必要があるため、いくつもの検査の結果から総合的に判断します。歯周病の状態を把握するためには重要な検査のため、治療前だけでなく、治療中や治療後も行い症状の変化を見ていきます。

歯周ボケットの深さの検査(EPP・プロービング)

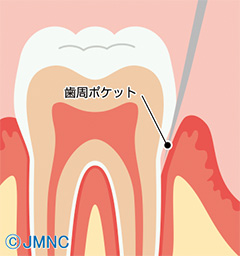

歯周ポケットとは

歯の周りの歯肉との隙間の溝が歯周ポケットです。歯肉の入り口から、溝の底までの長さを測り進行具合を判定します。健康なお口は、歯周ポケットが1~3mmです。歯肉炎になると歯茎に炎症が起き、歯周ポケットは3~4mmになります。歯周炎まで進行するとポケットの深さは5mm以上になります。

歯周ポケットの検査

プロービング検査では、1つの歯につき周囲6カ所のポケットの深さを測ります。頬側と舌側でそれぞれ3カ所(近・中央・遠)の合計6カ所にプローブと呼ばれる器具を入れ計測します。炎症のない健康な歯肉では痛みはほとんどありませんが、歯茎の腫れや炎症がある場合は少し痛みを伴います。

歯が動いていないかを調べる検査

歯周病が進むと、歯を支える骨が破壊され歯を支えきれずに歯がグラグラと動くことがあります。また、強い圧力や炎症が原因で歯根膜が傷んでいる時も歯が動きます。噛み合わせが悪い時や、強い食いしばりは歯周組織に負担をかけるため、歯周病を悪化させることがあります。

プラーク付着状態の検査

プラークを染める染色液を使って、プラークがどのぐらい付いているのかを確認します。患者さまにも実際に見てもらうことができますので、普段の歯磨きがどのくらいきちんとできているかが分かります。

歯肉からの出血を見る(BOP)

歯周ポケットの深さを測る検査の際に、出血の有無についても一緒に確認します。出血が見られたら、その場所についてもチェックし歯周ポケットの中の状態を調べます。

咬合の検査

噛み合わせの状態によっては、歯周病を進行させる原因になっている場合がありますので、噛み合わせに問題がないかを検査します。

歯と歯の隙間の検査

通常、隣り合っている歯は強く接していますが、隙間ができると食べ物が詰まったりプラークが溜まったりするため歯周病の原因になることがあります。

根分岐部の検査

奥歯である大臼歯の根は複数本に枝分かれしているので、この根分岐部分で歯周病が進行している場合もあるため、ここの状態も調べます。

プラークが増える環境チェック

歯周病の原因であるプラークが増えやすいかどうかは、生活習慣や体質によっても変わります。プラークが繁殖しやすい環境かどうかについても確認します。